Gabriella, carissima amica di Expatclic, ha chiesto a Silvia, un’amica italiana che viveva a Tripoli, di raccontarci come è avvenuto il distacco forzato dal suo paese d’accoglienza. Una testimonianza profonda e toccante, grazie di cuore Silvia (e grazie a Gabriella per aver, come sempre, pensato a Expatclic!).

17 febbraio 2011: in Libia viene proclamato il “giorno della collera”; nessuno di noi della comunità internazionale avrebbe mai pensato che un qualche evento di ribellione potesse avere luogo nel Paese. Abbiamo vissuto a Tripoli per quasi cinque anni, sereni e tranquilli, non avremmo mai immaginato di terminare la nostra avventura tripolina in maniera così traumatica.

Mercoledì 16, giorno prima del ‘disastro’: verso l’una sono in classe, come sempre, nel Liceo Francese dove ho insegnato per quattro anni. Vibra il telefono nella mia tasca; normalmente guardo solo per vedere se è la scuola dei bambini, in caso di emergenza. È mio marito: strano, penso. Chiedo scusa ai ragazzi, mi allontano e rispondo. “Esco dall’ufficio immediatamente, passo a prendere Lorenzo a scuola, poi vengo da te e insieme andiamo a prendere Beatrice e Cecilia all’International School. Non c’è un minuto da perdere!”. Mi cade la penna che ho in mano, capisco che è finita. Torno in classe, guardo i miei adorati alunni, sapendo in cuor mio che sarà l’ultima volta. Per non seminare il panico dico che Lorenzo, il mio piccolino, è malato, che devo andare di corsa a prelevarlo a scuola.

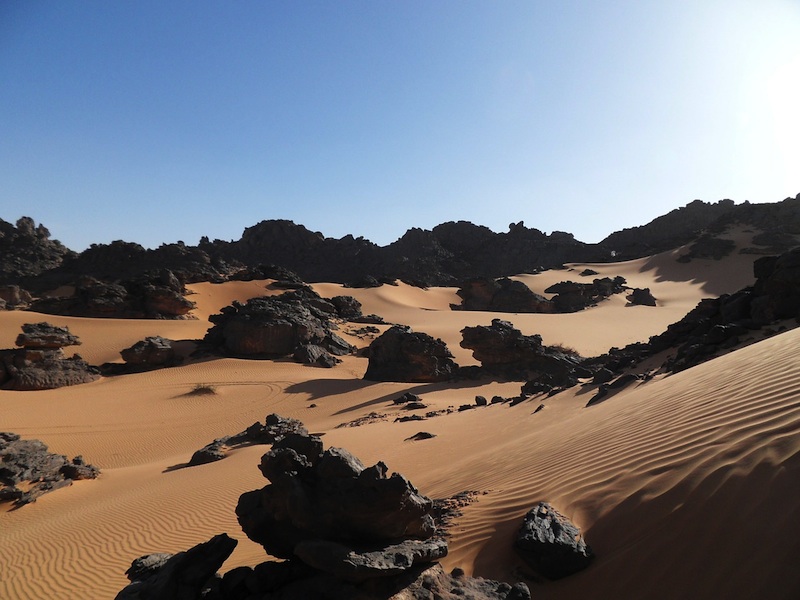

E così me ne vado, nel peggiore dei modi, senza salutare (la vice preside mi prega di non dire a nessuno dell’accaduto), il primo strappo al cuore di una lunga serie. Uscendo, dò un ultimo sguardo alla ‘court’, come al solito invasa dal sole, poi spingo il portone e mi lascio inghiottire da una nuova angoscia, che mi terrà compagnia fino al mio arrivo in Italia. Con mio marito e mio figlio, corriamo alla scuola delle altre due bambine; il tempo è cristallizzato, la strada, le macchine e la gente sembrano le quinte di un teatro, provo una sensazione stranissima di scollamento. Chiedo a mio marito il perché di questa improvvisa chiamata, di questa fuga. “Cos’è successo?”-“Non si sa esattamente, ma l’azienda a scopo precauzionale ha deciso di tenere tutti a casa, con scorte di viveri per una settimana”. Cade il silenzio tra noi. Il non sapere rende tutto più difficile.

Prendiamo le bambine a scuola, anche loro incredule; è difficile dire a un bambino che non si ha idea di quello che sta succedendo. Cominciamo a inventare scuse e spiegazioni, per lo più fasulle, che saranno poi il leitmotif delle telefonate di rassicurazione ai parenti. Arriviamo a casa, nel villaggio per espatriati dove abitiamo, verso le due e mezzo. Si compie così il mio ultimo percorso a Tripoli. Da quel mercoledì resto chiusa in casa con i bambini fino al lunedì successivo, giorno in cui l’azienda dove lavora Philippe decide saggiamente di rimpatriare tutti. Nel frattempo la situazione precipita, i focolai di ribellione aumentano, gli scontri a fuoco, gli spari, gli andirivieni, nonchè le scorribande della milizia lealista. Non siamo più sicuri da nessuna parte. L’angoscia diventa il pane quotidiano; cerco di organizzare qualche attività in casa per i bambini, per far passare il tempo che non scorre mai.

Finalmente lunedì 21 ci prepariamo per la partenza per l’Italia; facciamo le valigie, ma tutti si raccomandano poche, perchè non sappiamo quello che ci aspetta all’aeroporto. Molti di noi fanno valigie piccole, ognuno convinto di ritornare a breve. In un convoglio di auto insieme alle famiglie degli altri dipendenti lasciamo il villaggio, che non è più sicuro. Girano delle bande armate, non sappiamo chi sono. La società ci porta in un altro piccolo compound in campagna, più sicuro, dicono. Il sole continua a splendere, ma la luce appare ora sinistra.

Per strada vediamo un posto di blocco di miliziani armati, è una visione inquietante. Per fortuna loro non si accorgono di noi e passiamo indenni. Arriviamo a destinazione. Lì dovremo attendere il momento opportuno per andare all’aeroporto. Le cose, tuttavia, non vanno subito per il verso giusto. Le autorità libiche negano il permesso di atterrare al volo in arrivo dall’Italia, e inoltre la strada per l’aeroporto non è praticabile per la presenza di miliziani. Ci apprestiamo dunque a passare la notte al compound in campagna. Le ore passano lentissime, pochi dormono, la maggior parte di noi rimane attonita alle finestre per cercare di capire da dove provengono gli spari che riempiono il buio.

Ormai con i nervi a pezzi affrontiamo il martedì 22. Per fortuna ora la strada per l’aeroporto è libera. Formiamo un ennesimo convoglio di auto e partiamo. Non si era riusciti a trovare un pullman: i libici sono tappati in casa, le società di trasporti chiuse. L’autista del pulmino che porta Lorenzo a scuola arriva come volontario per portarci col proprio mezzo. Insieme a lui qualche altro autista che lavora per la società dei mariti, e che decide di rischiare la propria pelle per portarci all’aeroporto. Questo non lo scorderemo mai.

Quei 40 km di strada fra Tripoli e l’aeroporto sembrano 150. Pensiamo ingenui che una volta a destinazione il peggio sia passato. Quando arriviamo, ci attende uno spettacolo infernale. Decine di migliaia di persone ammassate di fronte all’unico ingresso. È evidente che si trovano lì da giorni senza mangiare e bere, senza servizi igienici. Ad alcuni tra noi prende la disperazione. Non passeremo mai. Grazie all’aiuto degli eccellenti impiegati dell’Alitalia, coordinati con il management della nostra società, viene trovata una soluzione efficace. Ci raggruppano su un marciapiede all’esterno dell’aerostazione: veniamo disposti in fila per uno, donne e bambini per primi, gli uomini in fondo. Perdo di vista mio marito. Sono la prima della fila, ho dietro di me Beatrice che ha 10 anni, Cecilia di 8 e Lorenzo di 5. Rimaniamo così per qualche ora. I miei figli sono veramente bravi, non piangono, non chiedono di andare in bagno, nulla; aspettano senza battere ciglio.

A un certo punto, questa lunghissima fila (circa 120 persone) viene chiamata al ‘corridoio umano’. I poliziotti libici ci aprono un varco tra la folla, come e con quale brutalità preferisco non raccontarlo, è ancora troppo doloroso. Uno dietro l’altro entriamo, di corsa. Posso dare la mano a un solo bambino dei tre e correre senza voltarmi, senza sapere se gli altri due sono attaccati alla mano della prima, con la paura che il corridoio si chiuda alle mie spalle inghiottendoli. Non lo scorderò mai. È stato come morire. Riesco ad entrare nell’aeroporto. Mi giro. Ci sono tutti e tre. Un miracolo. Ma la mia serenità mi sembra andata per sempre.

Dopo qualche ora e altre difficoltà, passati in mezzo a migliaia di anime in pena nella zona antistante i gate, sento una mano che mi agguanta la giacca. È una mia alunna tunisina. Con gli occhi della disperazione mi supplica di portarla via con lei. Il mio ‘no’, seppure sorretto da mille giustificazioni, è ancora lì a pesare inesorabilmente sul mio cuore. Successivamente arriva anche Philippe. Non gli dico nulla dell’ingresso in aeroporto. Ci guardiamo negli occhi, consapevoli del fatto che l’orrore non può essere narrato.

Eccoci a Milano, ormai da oltre un mese. Il tempo ancora non cancella quell’angoscia, che si attenua sì, ma non se ne va via. I bambini non sono usciti ‘indenni’. Questo mi preoccupa. Sussultano al rumore di un elicottero; talora piangono nel letto, la sera. Altre volte mi chiedono quando rivedranno la loro casa a Tripoli, le loro maestre, i compagni di classe, i loro giochi, la loro vita. Non so cosa rispondere. Siamo partiti, alla fine, solo col portafogli, il cellulare e poco altro. Abbiamo perso tutto. Non credo proprio, dato l’ulteriore aggravarsi della situazione, che un giorno recupereremo qualcosa. Non è comunque importante. Siamo vivi. Grazie alla valida collaborazione della nostra azienda, i miei figli sono ora tutti e tre ricollocati in ottime scuole. Le bambine sono in una British International, non distante da casa. Seguono lo stesso curriculum. Il piccolino, che era alla Maternelle della scuola francese, ha ricevuto dal governo francese la possibilità di essere inserito immediatamente e gratuitamente al Lycée Stendhal di Milano. Abbiamo declinato l’offerta perché la struttura si trova dall’altra parte della città, assai lontana rispetto a dove abitiamo. Ora è collocato in un’ottima scuola materna, qui vicino, dove va molto volentieri. Tutto sembra un puzzle che si ricompone piano piano. I primi giorni mi pareva di non avere neanche le tessere in mano. Ora comincio a scorgerne l’immagine. Le nubi lentamente si diradano.